行业新闻

2025年3月11日,清华大学李金惠教授团队提出了一种基于短路径电化学浸出的废旧锂离子电池回收新方法,通过利用废弃NCM电极与铝箔自组装形成的原电池系统,显著提高了金属回收效率(锂、镍、钴和锰的回收率分别达到99.01%、91.62%、95.15%和94.19%),同时降低了能耗和碳排放(分别降低11.36%-21.10%和5.08%-23.18%),并大幅提升了经济效益(每千克电池回收利润提高21.37%-49.24%)。该研究不仅为废旧锂离子电池的高效、绿色回收提供了创新技术路径,还为城市采矿和循环经济领域的发展提供了重要参考。相关研究成果以“Galvanic leaching recycling of spent lithium-ion batteries via low entropy-increasing strategy”为题发表在期Nature Communications上。

研究背景

随着全球能源转型的加速,锂离子电池(LIBs)在推动清洁能源发展和实现可持续目标中发挥着关键作用。然而,其大规模生产已消耗了全球70%的钴资源,而电池废弃物的快速增长也对环境和资源管理提出了严峻挑战。传统锂离子电池回收工艺主要依赖于破碎、筛分和化学浸出等高能耗、高熵增的步骤,不仅降低了回收效率,还增加了能源消耗和环境污染。近年来,尽管传统冶金回收工艺取得了一定进展,但其热力学效率和经济-环境效益的提升仍面临瓶颈。因此,开发一种低熵增、高效率的锂离子电池回收新策略,对于优化资源回收、降低能源消耗以及减轻环境负担具有重要意义。本研究基于最小熵产生原理,提出了一种新型的“电化学浸出”方法,旨在通过系统优化湿法冶金回收工艺,实现锂离子电池金属的高效、快速回收,为可持续发展提供新的解决方案。

论文概要

本研究提出了一种基于“电化学浸出”的锂离子电池回收新策略,旨在解决传统回收工艺中高熵增、高能耗和低效率的问题。通过利用废弃锂离子电池中的铝箔作为原电池系统的一部分,与正极材料(如LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)形成自发的电子转移过程,实现了在不进行预破碎和额外还原剂的情况下高效回收电池金属。实验结果表明,该方法可将锂的回收率提高至99%以上,过渡金属回收率超过90%,同时电子还原效率提升约25倍,浸出动力学提高约30倍。此外,环境-经济评估显示,与传统冶金方法相比,该策略可降低11.36%-21.10%的能耗和5.08%-23.18%的碳排放,同时提高21.14%-49.18%的经济效益。这一成果为锂离子电池的可持续回收提供了一种高效、环保且经济的新途径。

图文解读

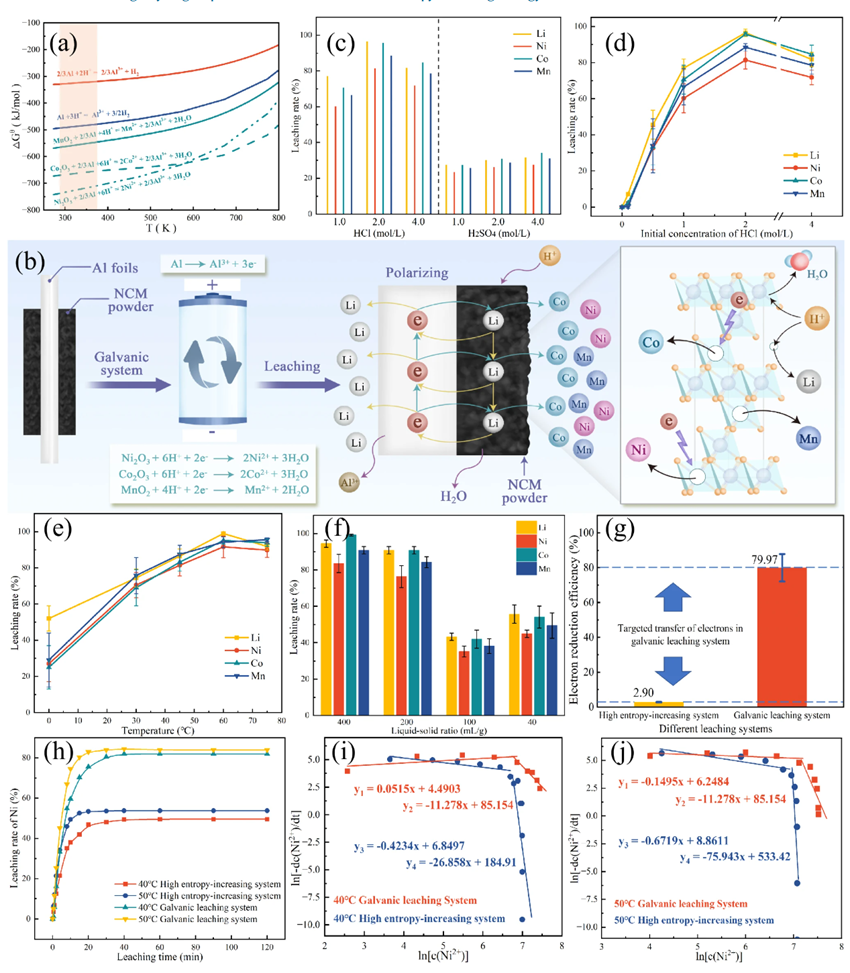

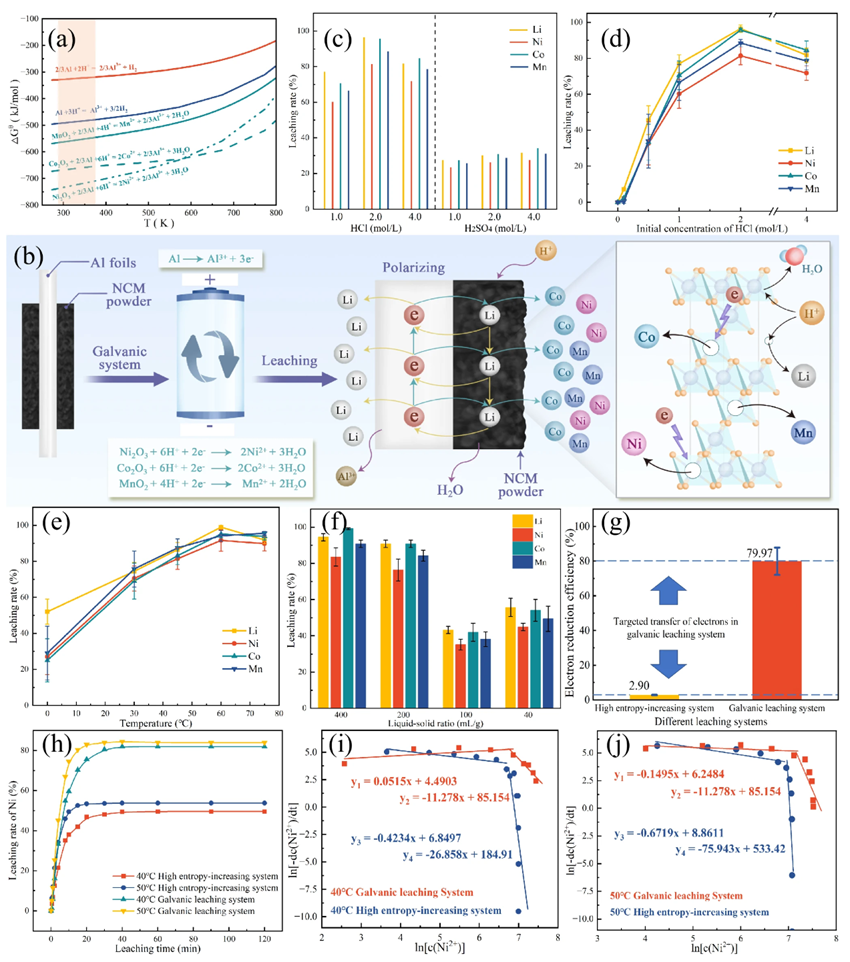

图1:改进的金属回收效率

图1展示了基于“电化学浸出”系统的金属回收效率提升的实验设计和关键结果。研究团队通过热力学分析,比较了使用铝箔作为还原剂与其他常见还原剂(如过氧化氢和亚硫酸氢钠)的吉布斯自由能变化,发现铝箔在还原反应中的吉布斯自由能更低,表明其在浸出过程中具有更高的效率(图1a)。基于此,研究设计了一种自组装的电化学浸出系统,利用废弃锂离子电池中的铝箔与正极材料(如NCM)形成原电池,通过电子的定向转移实现金属的高效回收(图1b)。实验结果表明,在优化条件下(2 mol/L盐酸、液固比200:1、60°C),锂的浸出率达到99%,镍、钴和锰的浸出率分别达到91.62%、95.15%和94.19%(图1c-f)。此外,该系统的电子还原效率比传统方法提高了约25倍,浸出动力学提升了约30倍(图1g-h)。这些结果表明,电化学浸出系统在提高金属回收效率的同时,显著降低了反应活化能,为锂离子电池的可持续回收提供了新的思路。

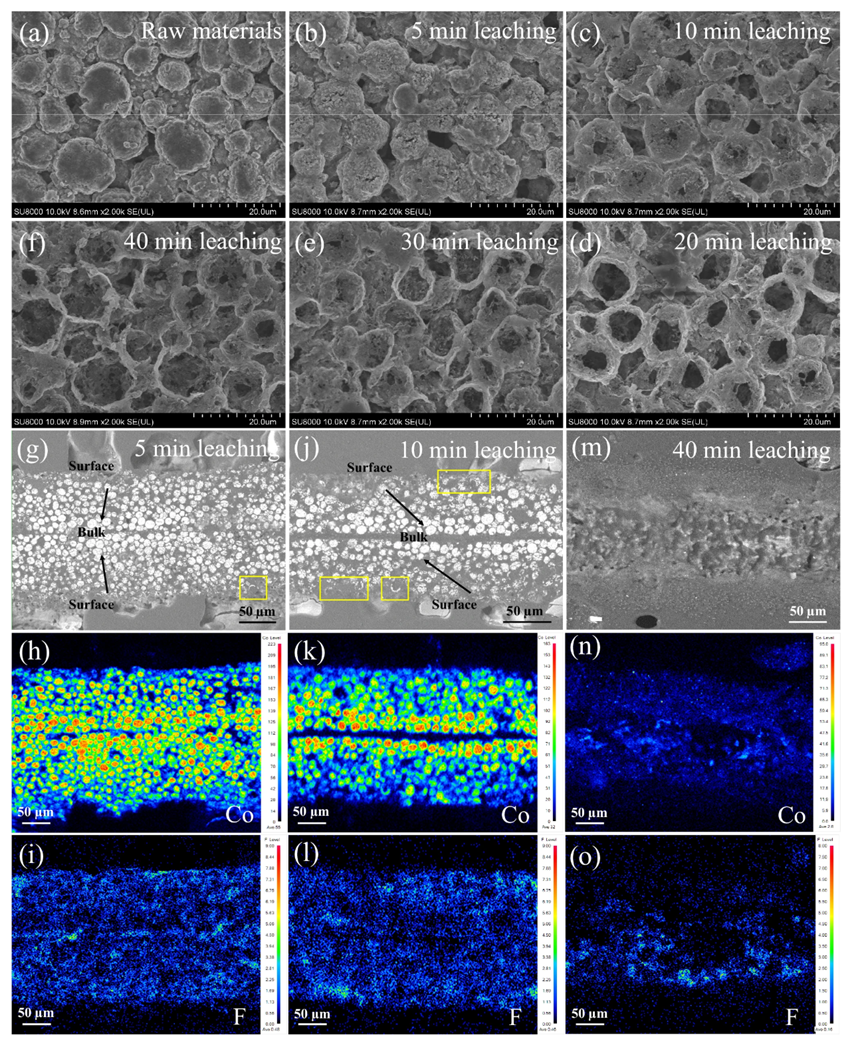

图2:表面形貌与元素分布的演变

图2通过扫描电子显微镜(SEM)和电子探针微分析(EPMA)展示了废弃NCM电极颗粒在电化学浸出过程中的表面形貌和元素分布变化。初始时,NCM颗粒表面光滑且致密(图2a)。随着浸出时间的增加,颗粒表面开始溶解并出现裂缝(图2b),随后内部逐渐形成空腔,这些空腔随着时间进一步扩大(图2c-e)。最终,颗粒内部的金属成分被完全浸出,仅留下由碳、氟和氧组成的有机框架(图2f)。通过EPMA分析,研究发现钴(Co)和氟(F)的分布随着浸出时间的变化而显著不同。钴含量在浸出初期迅速降低,且表面的钴含量低于内部(图2h-k),表明浸出过程优先从表面开始。而氟含量在整个浸出过程中保持稳定,说明有机框架未被破坏,从而抑制了氟化物污染(图2i-o)。这些结果揭示了电化学浸出系统在高效溶解金属的同时,能够保持有机框架的完整性,减少环境污染。

图3:微观结构的转变

图3利用高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)展示了废弃NCM颗粒在电化学浸出过程中的微观结构变化。原始的NCM颗粒具有典型的层状结构,其晶格条纹清晰均匀(图3a-c)。然而,随着浸出时间的增加,颗粒表面逐渐出现壳核分离现象(图3d-f),并且从层状结构逐渐转变为尖晶石相,最终形成岩盐结构(图3g-i)。这种结构转变的原因在于电化学浸出过程中电子的定向流动,导致锂离子从晶格中迁出,形成锂空位,同时过渡金属离子占据这些空位,从而改变了晶格的排列方式。此外,颗粒内部的腐蚀程度大于表面,这可能是由于内部电荷积累导致晶格结构的不稳定和坍塌(图3j)。这些微观结构的变化不仅解释了金属的高效浸出机制,还为优化浸出条件提供了理论依据。

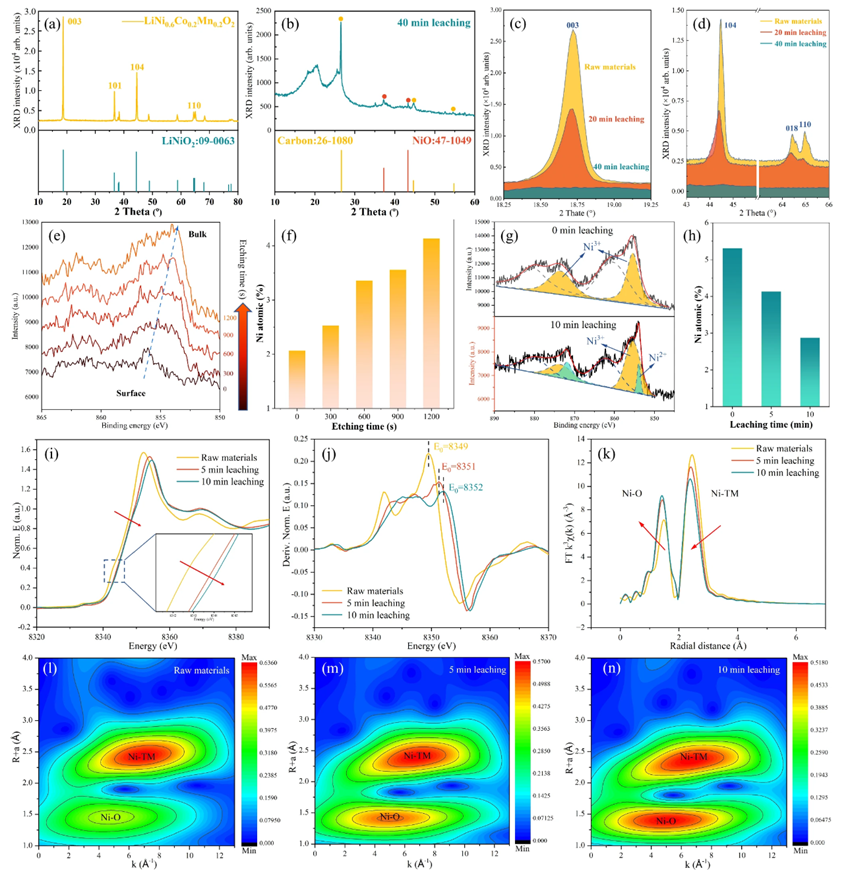

图4:金属回收机制

图4通过X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)和扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)分析,揭示了电化学浸出系统中金属回收的机制。XRD结果显示,随着浸出时间的增加,NCM电极的特征峰逐渐减弱并发生位移,表明其晶体结构被逐步破坏(图4a-d)。XPS分析表明,镍的价态从+3逐渐降低到+2,且表面的镍优先溶解进入溶液,导致内部高价态镍的还原(图4e-h)。进一步的EXAFS分析显示,浸出过程中镍的配位环境发生变化,镍与过渡金属之间的配位键减少,而镍与氧的配位键增加(图4i-n)。这些结果表明,电化学浸出过程中,电子从铝箔流向NCM颗粒,优先还原并溶解颗粒表面的金属氧化物,最终形成空腔结构,从而实现金属的高效浸出。这一机制为理解电化学浸出的高效性提供了重要依据。

图5:环境影响与经济分析

图5通过环境和经济评估,比较了电化学浸出方法与传统火法和湿法冶金回收工艺的优劣。研究设计了一种从废弃NCM电池到新型铝掺杂正极材料的可持续回收流程(图5a)。通过EverBatt模型分析,电化学浸出方法在能量消耗和温室气体排放方面显著优于传统方法,其能量消耗和温室气体排放分别比火法冶金降低了21.10%和23.18%,比湿法冶金降低了11.36%和5.08%(图5b-c)。此外,电化学浸出方法在处理废水和废气方面更具优势,尽管固体废物处理成本略有增加,但其经济收益显著提高,达到每千克废弃电池26.58美元,比火法冶金提高了49.18%,比湿法冶金提高了21.14%(图5e-f)。这些结果表明,电化学浸出方法不仅在环境友好性方面表现出色,还具有显著的经济优势,为锂离子电池的可持续回收提供了一种可行的解决方案。

总结展望

本研究提出了一种创新的短路径电化学浸出方法,用于废旧锂离子电池(LIBs)的高效回收,显著降低了回收过程中的熵增。传统回收工艺中,破碎和浸出是熵增的主要环节,而本研究通过利用废弃的LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(NCM)电极与铝箔集流体自组装形成原电池系统,避免了预破碎和额外还原剂的使用。在高达3.84 V的理论电位差驱动下,电子还原效率从2.90%提升至79.97%,显著提高了金属的浸出效率。实验结果表明,在优化条件下,锂、镍、钴和锰的回收率分别达到99.01%、91.62%、95.15%和94.19%,金属溶解速率提高了30倍以上,并在整个反应过程中保持稳定。通过EverBatt 2023模型评估,该策略相比传统冶金方法,能耗和碳排放分别降低了11.36%-21.10%和5.08%-23.18%,经济效益显著提升,达到每千克电池26.52美元,较传统方法提高了21.37%-49.24%。该研究的核心发现不仅为废旧LIBs的高效回收提供了新的技术路径,还强调了熵管理在资源回收中的重要性,为城市采矿、清洁生产和循环经济领域的技术进步提供了理论支持。其潜在应用价值在于可扩展至其他高熵增的废弃电子设备回收,如电路板和显示器等,为解决复杂废弃物的回收难题提供了新的思路。未来的研究方向可包括进一步优化电化学浸出工艺以降低成本、提高效率,以及探索该技术在更多复杂材料中的应用潜力,推动可持续资源回收技术的广泛应用。

相关论文信息

Tiantian Chen, Ganbing Zhang, Hongwei Sun, Yetong Hua, Shu Yang, Dandan Zhou, Haoxin Di, Yiling Xiong, Shenghuai Hou, Hui Xu & Lizhi Zhang. Robust Fe-N4-C6O2 single atom sites for efficient PMS activation and enhanced FeIV = O reactivity. Nat Commun 16, 2402 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-57643-7

作者简介

李金惠:清华大学环境学院长聘教授、教育部“长江学者”奖励计划特聘教授、巴塞尔公约亚太区域中心执行主任。研究方向:固体废物控制与资源化、固体废物管理。发表学术论文400余篇,其中SCI/SSCI收录180余篇;申请专利获授权30余项。曾获2016年国家科技进步二等奖(排名第1)、2019年中国环境保护产业协会“环境技术进步奖”一等奖(排名第1)、2021年湖北省技术发明一等奖(排名第2)、2022年中国循环经济协会科技进步奖一等奖(排名第1)等国内和国际奖励20余项。

来源:超快化学(仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处)https://mp.weixin.qq.com/s/dwSsK3gVWX9Fjxr2qVYfIw